商標ランドスケープ

「商標ランドスケープ」は、商標情報(+他の情報との組み合わせ)を利用して業界動向や競合他社戦略を分析することで、自社の事業戦略やブランド・商標戦略を立案・推進すると共に、各種分析結果の提供や戦略案の提案を通じて他部門との連携を強化する活動等を含む一連の活動です。

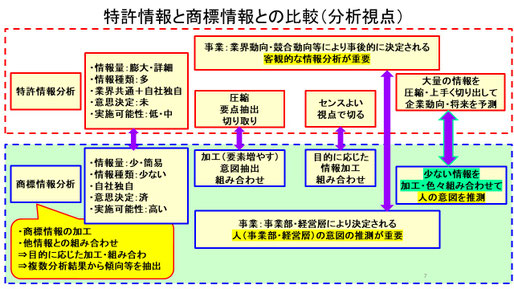

「商標ランドスケープ」は、「商標情報」の利用を中心とした「IPランドスケープ」であり、概念的には「IPランドスケープ」に含まれるものです。一般的な「IPランドスケープ」は「特許情報分析」を中心とするもの(もちろん「特許情報」に限定せず、「商標情報」「意匠情報」や各種「事業情報」「財務情報」等を利用するものですが、実際は「特許情報」の利用を中心とした「特許ランドスケープ」がほとんどです。)ですが、「商標ランドスケープ」は、「IPランドスケープ」のうち、「商標情報分析」を中心とするものです。

「商標ランドスケープ」は、主に「市場」に関する状況把握や戦略立案等に利用されるものであり、例えば「マーケティング」「ブランド」等に関する活動に利用されます。この点で、主に「事業(技術・ビジネスシステム面)」「R&D」等に関する上記活動に利用される「IPランドスケープ(特許ランドスケープ)」と大きく相違します。

また、一般的な「IPランドスケープ(特許ランドスケープ)」は、大量の情報を含む特許情報に基づいて(要約したり、特定視点で切り出す等の分析をして)、客観的な状況・動向を把握・抽出することを目的とするものですが、「商標ランドスケープ」は、情報量の少ない商標情報に基づいて(逆に、加工等して情報を増やしたり、関連情報と組み合わせることで)、企業(の人)の意図を推測することを目的としています。

上述のように、「商標ランドスケープ」は、いわゆる「IPランドスケープ(特許ランドスケープ)」とは、分析手法、適用する分野、連携する部門等が大きく相違します。

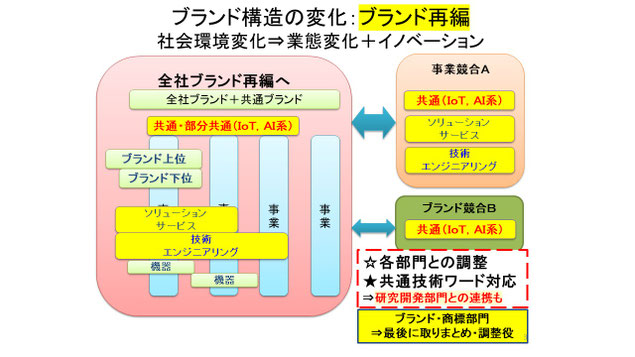

ブランド構造の変化(ブランド再編)

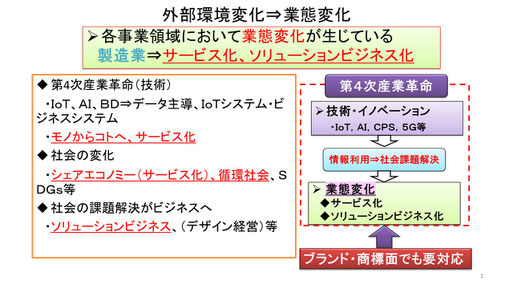

社会環境の変化・技術革新等により、ビジネスの業態変化(サービス化・ソリューション化等)が急速に進行しています。

この業態変化の大きな流れにより、ブランド構造にも変化が生じています。言い換えますと、各企業において、ブランド再編が必要となっています。

例えば、以下のようなブランド構造の変化が組み合わさって進み、全体的なブランド再編が必要な状況となっています。

(1)サービス・ソリューション名(商標)の上位化:製品名(商標)とサービス・ソリューション名(商標)とが逆転(特にメーカー)

(2)技術・エンジニアリングワードの中位ブランド化:重要性UP+複数事業横断

(3)イノベーションワード(IoT,AI系)の上位ブランド化:全社共通等

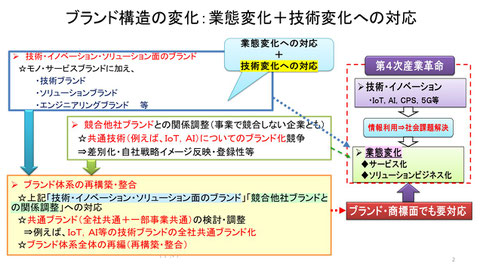

上述の変化により、商標・ブランド部門の環境や活動にも変化が生じています。

(1)ネーミングルールの改定

重要度の変更⇒ブランド体系+ネーミングルールの変更

イノベーションワード>サービス・ソリューション名>技術・エンジニアリングワード>商品名

(2)競合環境の変化:全業種でのイノベーションワード等の取り合い(ネーミング・出願競争)

従来:事業で競合する企業との商標面での競合

現状:事業では競合しない企業との商標面での競合+ネーミング・出願競争

(3)ネーミング手順・視点の変化

イノベーション・技術ワード+自社技術に関する技術ワード等抽出が重要

⇒事業部担当者だけでなく、開発者からのヒアリング、特許部門からのヒアリング、特許明細書の記載内容からの抽出等が重要になる

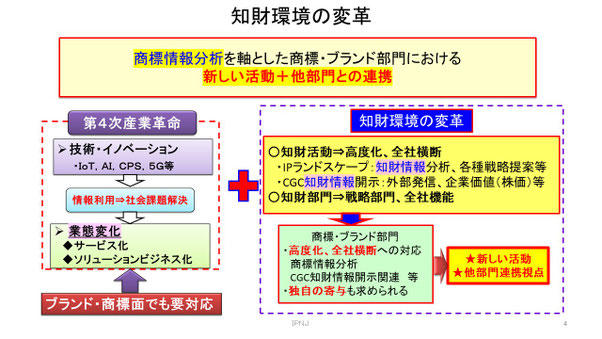

知財環境の変革

近年、知財活動の高度化+全社横断活動化が進んでいます。代表的には「PIランドスケープ」「知財情報開示(CGC対応)」のような活動により、知財部門の戦略部門化等が進んでいます。

ここで、商標・ブランド部門においても同様の高度化+全社横断活動化等が求められています。

このような状況のなか、商標・ブランド部門においても「商標情報分析」を軸とした「新しい活動」+「他部門との連携活動」(「商標ランドスケープ」)が推進され始めています。

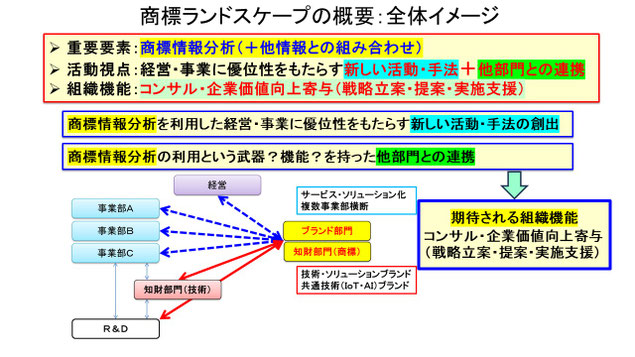

商標ランドスケープの概要

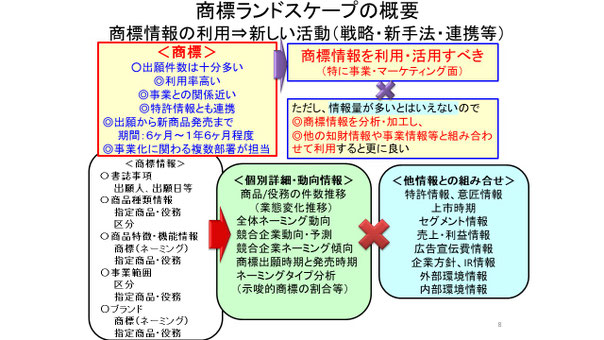

まず、「商標ランドスケープ」の重要要素は、「商標情報分析(+他情報との組み合わせ)」となります。「商標情報」や「商標情報分析」の視点・手法については後述します。

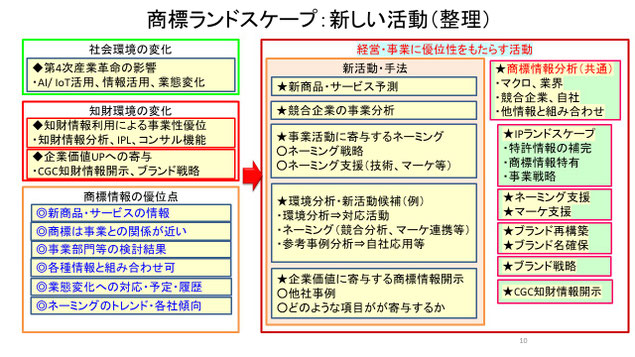

「商標ランドスケープ」における活動視点は、「経営・事業に優位性をもたらす新しい活動・手法」+「他部門との連携」となります。単に「新しい活動・手法」を実践するということではなく、あくまで「経営・事業に優位性をもたらす」ことが最重要の活動視点となります。

また、「商標ランドスケープ」の実践・成功させるための重要な視点・要素は「他部門との連携」となります。

そして、「商標ランドスケープ」を推進することで向上が期待される組織の役割・機能等は、「コンサル・企業価値向上寄与(戦略立案・提案・実施支援)」となります。

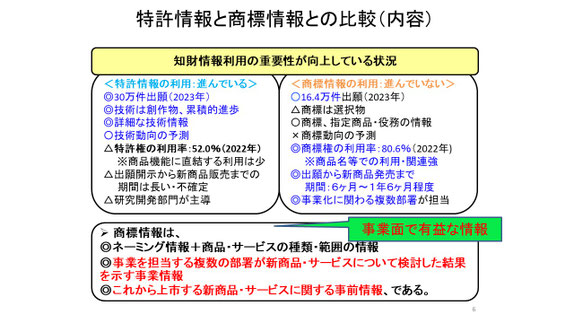

ここで、「商標ランドスケープ」において利用・分析される「商標情報」は、「特許情報」に比べて含まれる情報量が少ない、動向調査等に向かない等の不足点はあるものの、「商標」においては商標権の利用率が高い、出願から上市までの期間が短い、事業により近い等の点より、特に事業面における有益な情報となっています。

また、「商標ランドスケープ」における「商標情報分析」は、上述の通り、情報不足を補うために「商標情報を加工」「他の情報を組み合わせる」ことで、企業(の人)の意図を推測するものになります。「特許情報分析(特許ランドスケープ)」が「大量の情報を圧縮・上手く切り出して企業動向・将来を予測」するものであるのに対し、「商標ランドスケープ」は「少ない情報を加工・色々組み合わせて」「人の意図を推測」するものになります。

商標ランドスケープ:新しい活動・手法

「商標情報」を利用した新しい活動・手法等について簡単にご紹介します。

<新しい活動・手法の例>

○新商品・サービス予測

○競合企業の事業分析

○事業活動に寄与するネーミング

<その他(商標情報分析、商標情報開示)>

○環境分析・新活動候補(例)

○CGC知財情報開示

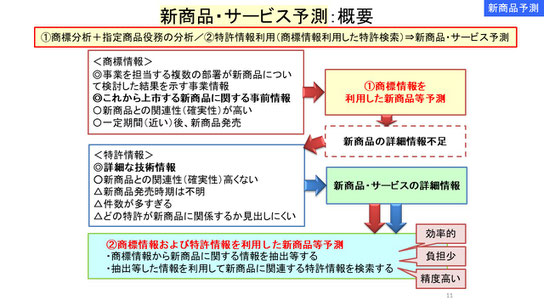

新商品・サービス予測

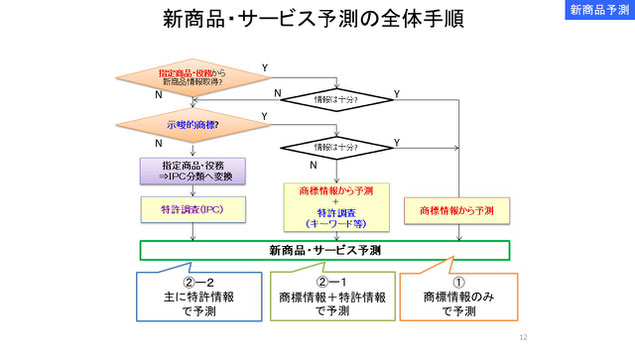

「新商品・サービス予測」は、主に「商標情報」に含まれる「商標(ネーミング)」「指定商品役務」の分析により、新商品・サービスの内容等を予測する活動です。商標担当の皆様が日常的に意識的・無意識的に行っている活動です(下記(1))。

また、「商標情報」に含まれる「商標(ネーミング)」「指定商品役務」から有用な予測情報が抽出でない場合には、特許情報を利用(商標情報を利用した特許検索)することで、新商品・サービスを予測することも可能です。

(1)商標分析+指定商品役務の分析⇒新商品・サービス予測

(2)特許情報利用(商標情報利用した特許検索)⇒新商品・サービス予測

(1)商標分析+指定商品役務の分析⇒新商品・サービス予測

上述の通り、「商標情報」に含まれる「商標(ネーミング)」「指定商品役務」の分析により、新商品・サービスの内容等を予測する活動です。商標担当の皆様が日常的に意識的・無意識的に行っている活動です。

例えば、「指定商品・役務」が特許庁の「類似商品・役務審査基準」に記載される指定商品役務そのものではなく積極表示された指定商品役務である場合、新商品・サービスの内容・機能・用途・需要者等の記載を含むことが多くあります。そのような記載から新商品・サービスを予測することが可能な場合があります。

また、例えば、「商標(ネーミング)」が示唆的商標(暗示的商標等)の場合、この示唆的商標(暗示的商標等)が示唆する新商品・サービスの内容、用途・需要者等の情報を抽出できる場合があります。このような示唆的商標から新商品・サービスを予測することが可能な場合があります。

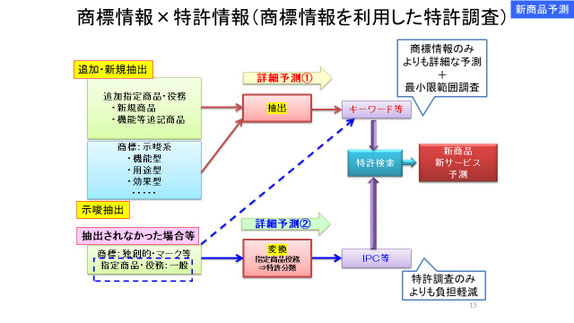

(2)特許情報利用(商標情報利用した特許検索)⇒新商品・サービス予測

①上述の「商標(ネーミング)」「指定商品役務」分析による新商品・サービスの予測に加え、更に詳細内容を把握したい場合には、例えば、「商標(ネーミング)」「指定商品役務」分析により抽出(予測)される機能・用途・需要者をキーワードとして入力して特許検索することで、新商品・サービスの詳細内容が開示された特許出願(公報)を取得できる場合があります。

②また、上述の通り、「商標情報」に含まれる「商標(ネーミング)」「指定商品役務」から有用な予測情報が抽出できない場合に、特許情報を利用(商標情報を利用した特許検索)することで、新商品・サービスを予測することも可能です。

例えば、指定商品役務(全部または一部)をキーワードとして入力して特許検索(×出願人×期間等)することで、新商品・サービスの詳細内容が記載された特許出願(公報)を取得できる場合があります。

また、例えば、指定商品役務(全部または一部)を特許分類コード(IPCコード等)に変換し、該特許分類コード(IPCコード等)を入力して特許検索することで、新商品・サービスの詳細内容が記載された特許出願(公報)を取得できる場合があります。

競合企業の事業分析

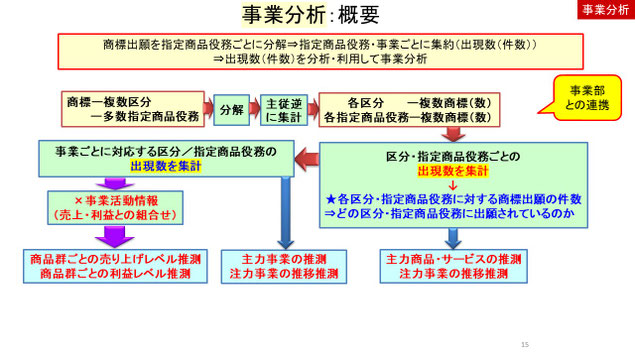

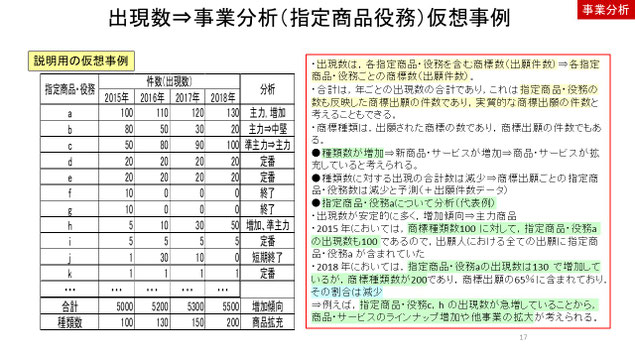

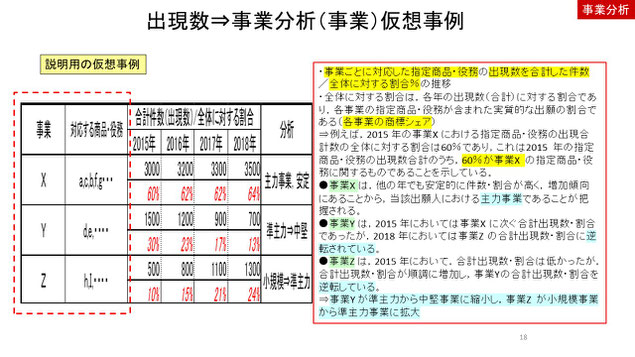

商標情報を利用した競合企業の事業分析は、商標出願(商標中心)を分解して「指定商品役務」ごとに再集約することで算出される「出現数(指定商品役務が含まれる商標出願件数)」を利用して、主力商品・サービス等の把握・推移や、事業のタイプ等を分析等するものです。

商標情報を利用した事業分析は、例えば、以下のように進められます。

①商標出願を指定商品役務ごとに分解

②指定商品役務ごとに集約(出現数)

③指定商品役務を事業ごとに集約(合計出現数)

④出現数を分析・利用して事業分析

⑤出現数×事業活動情報(売上・利益等)⇒事業のタイプを分析

下図を参照しながら簡単に説明すると以下の通りです。

①商標出願を指定商品役務ごとに分解

・商標出願(商標中心)⇒指定商品役務ごとに分解する

②指定商品役務・事業ごとに集約(出現数)

・指定商品役務ごとに再集約(主従逆に集約)⇒出現数を算出

・出現数⇒各指定商品役務を含む出願数。商標出願のうち、その指定商品役務を含む商標出願数。

・出現数・推移⇒主力商品・サービスの把握、推移の把握

③指定商品役務を事業ごとに集約(合計出現数)

・指定商品役務を事業ごとに集約⇒各事業ごとに指定商品役務の出現数を合計⇒合計出現数を算出

④出現数を分析・利用して事業分析

・合計出現数・推移を考察⇒主力事業の把握、各事業の推移を把握

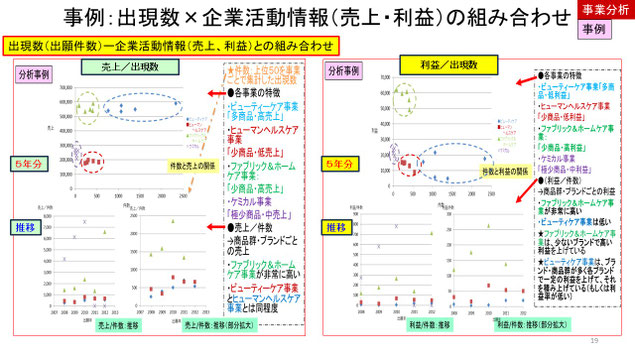

⑤出現数×事業活動情報(売上・利益等)⇒事業のタイプを分析

・合計出現数×企業活動情報(売上・利益)⇒各事業のタイプ(薄利多売、厚利小売等)分析

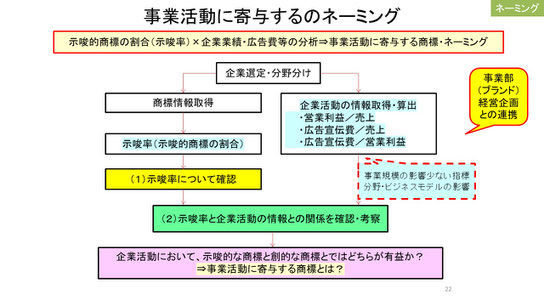

事業活動に寄与するネーミング

事業活動に寄与するネーミングについて、まずは、ネーミング(商標)を「独創的商標」「示唆的商標(暗示的商標)」の2つのタイプに分けて、どちらのタイプが事業活動寄与するのか、という視点で検討を進めています。

<調査分析(情報取得+分析概要)>

・対象企業の商標情報取得

⇒示唆率の分析(示唆的商標の割合)

・企業活動の情報取得・算出

・営業利益/売上

・広告宣伝費/売上

・広告宣伝費/営業利益

<分析・考察・手法開発>

(1)示唆率についての確認

(2)示唆率の企業活動情報との関係を確認・考察

★事業活動に寄与する商標とは?について検討

⇒ネーミング手法開発・ルール化

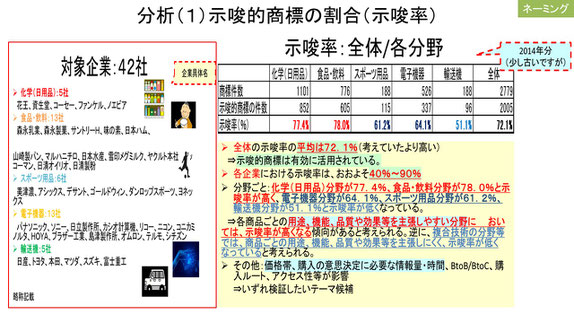

★各企業における「示唆的商標の割合」である「示唆率」を算出

⇒(1)示唆率についての確認

・示唆率が予想よりも高い⇒示唆的商標が積極的に活用

・業種によって示唆的商標の利用割合(逆に見ると独創的商標の割合)は異なる

⇒業種ごとに示唆的商標・独創的商標の有用性が異なる

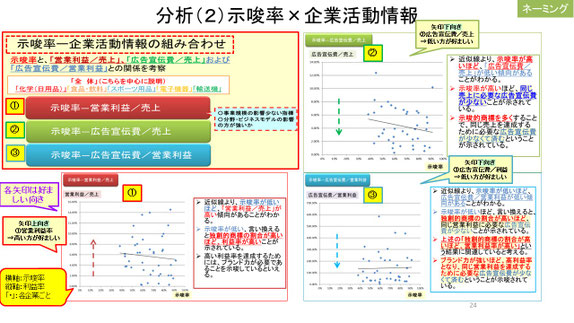

★「示唆的商標の割合(示唆率)」×「企業活動情報」の分析

・「示唆率×営業利益/売上」:利益率

・「示唆率×広告宣伝費/売上」:一定の売り上げに必要な広告宣伝費

・「示唆率×広告宣伝費/営業利益」:一定の利益に必要な広告宣伝費

⇒(2)示唆率の企業活動情報との関係を確認・考察

★事業活動に寄与する商標とは?

・高利益率を狙う企業⇒独創的商標の割合を高くする方が良好

・広告宣伝費を抑制したい企業等⇒示唆的商標の割合を高くする方が良好

・各分野ごとの傾向があるので要調整

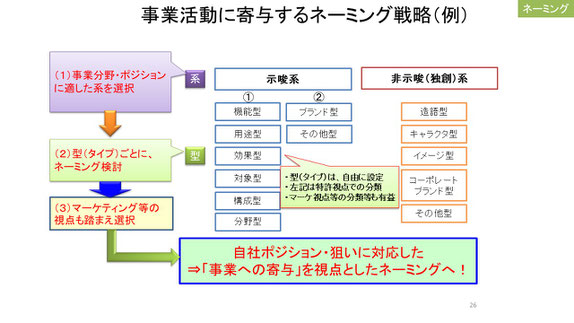

★ネーミング手法開発・ルール化

・自社ポジション・方向性を踏まえたネーミング戦略の立案・実施

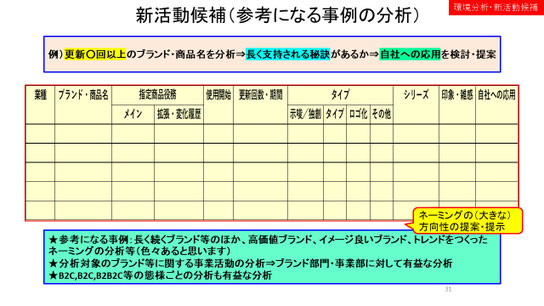

環境分析・新活動候補(例)

商標情報を利用した環境分析や新活動候補の創出は、「商標ランドスケープ」そのものであり、上述した新しい活動の上位概念になります。

今回は、先に具体的活動を説明した方がイメージしやすいこと、「商標ランドスケープ」は拡張性がありますので、具体的活動のあとに拡張視点を列挙する、という流れで記載しています。

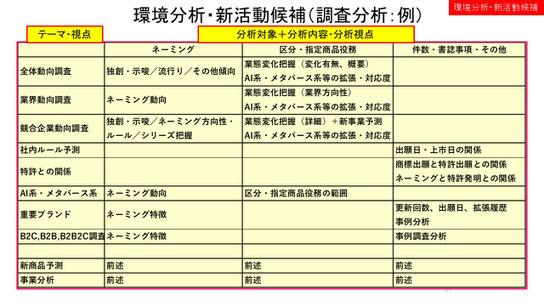

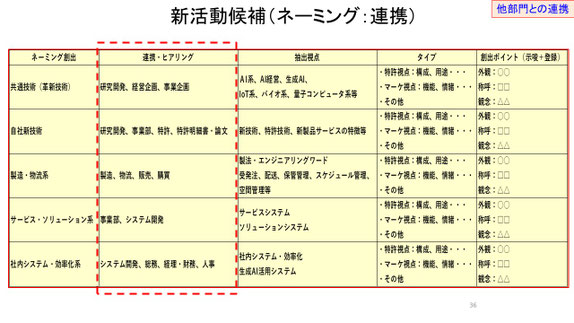

まず下表は、テーマ・視点ごとに、分析対象・分析内容・分析視点等をメモした表です。テーマ・視点ごとに、色々な商標情報分析・新しい活動が創出・実施されることになります。

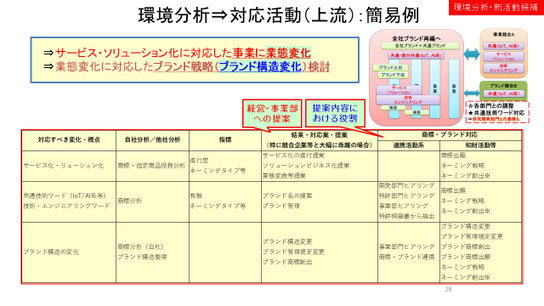

以下は、最初にご説明したブランド構造変化に対応する新活動の例です。

対応すべき変化・視点ごとに、商標情報分析(対象・指標+提案例+活動例等)を例示しています。

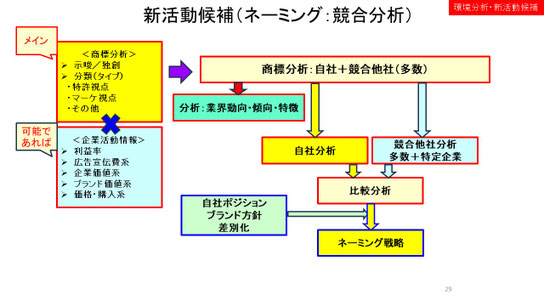

以下は、ネーミング活動の例です。

上述した自社ポジション・方向性を踏まえたネーミング戦略に加え、自社商標分析/競合企業商標分析+比較分析+自社ポジション・ブランド方針・差別化戦略等を組み入れた総合的なネーミング手法の例です。

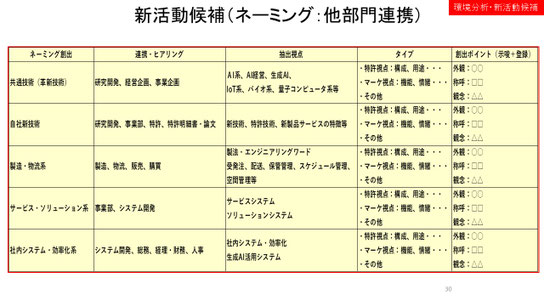

以下は、ネーミング活動における他部門連携の例です。「他部門との連携」は、「商標ランドスケープ」の実施時における重要なテーマの一つです。

ネーミング創出のテーマ・視点ごとに、連携・ヒアリング先、ヒアリング等のポイント(抽出視点)、ネーミングタイプ例等を例示しています。ネーミング活動において、各部門へのヒアリング(可能であれば依頼受けるよりも先に)は非常に重要な活動になります。

以下は、自社商標・ブランド活動の参考になる事例の分析活動の例です。

ここでは、長期間続いているブランド名・商品名・サービス名等の分析について、例示しています。自社活動の参考になる事例を分析⇒社内紹介+自社戦略に利用、という活動は、非常に有用となります。

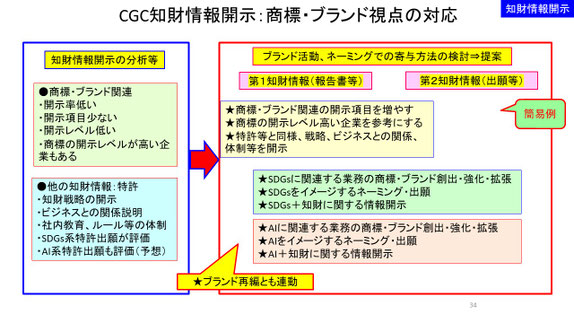

CGC知財情報開示

CGC知財情報開示(統合報告書や特設HPでの開示等)については、商標・ブランド関連の開示内容自体が少ないので、まずは開示内容・項目を増やす社内活動が必要になると思われます。

開示項目については、開示レベルの高い企業を参考にしながら、特許等と同様、戦略、ビジネスとの関係、推進体制等について開示する流れになります。自社独自の活動や他社と差別化できる活動等があれば、良好な開示内容になると思われます。いずれも企業価値向上に寄与するポイントを中心に説明することが非常に有益です。

また、近年の傾向としては、環境技術やAI技術・ビジネス関連に関する特許出願・開示等は企業価値向上(株価、時価総額)に寄与する傾向がありますので、これらに関する内容を多く+アピールするような開示は企業価値向上に効果的な開示になると考えます。

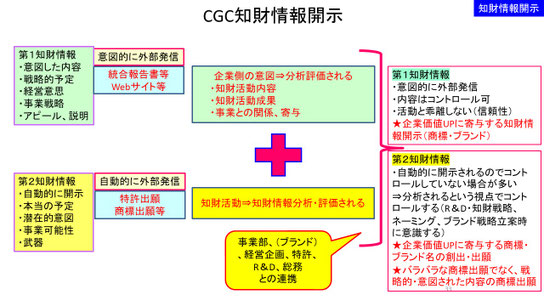

知財情報開示で注意すべき点として、統合報告書等による開示(意図的に外部発信、内容はコントロール可)と、出願の公開情報(自動的に開示、コントロールしていない場合が多い)とがある点です。投資側は、当然ですが、出願の公開情報等も詳細に分析していますので、統合報告書等で開示した内容が実情と乖離していないか等に注意する必要があります。また更には、知財情報開示とは、統合報告書等による開示と、出願の公開情報等とが組み合わされたものであることに留意すると共に、外部に開示される知財情報全体をデザイン(知財情報デザイン)することが重要であることに留意する必要があります。

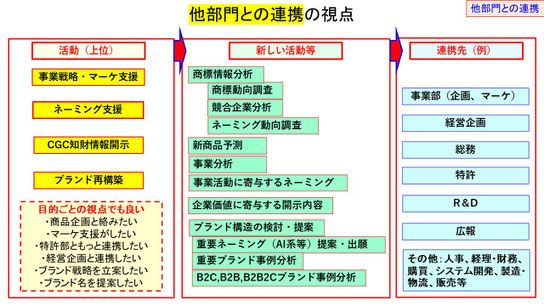

他部門との連携

「商標ランドスケープ」における重要な活動の一つに「他部門との連携」があります。「商標ランドスケープ」においては、各種活動(上位)・新しい活動の実施において、多くの部門との連携が必要となります。今後、商標・ブランド部門は、多くの部門と連携すると共に、ハブ組織として機能することが求められていくと考えます。

以下は、ネーミング活動における他部門連携の例です。

上述の通り、ブランド構造再編・ネーミングにおいて、AI等のイノベーションワード、自社技術ワード等が重要となっていますので、ヒアリング活動等を通じて、複数の部門と連携することが必要・重要になります。また、以下の通り、ネーミング活動に限ってみても、様々な部門と連携する機会があります。

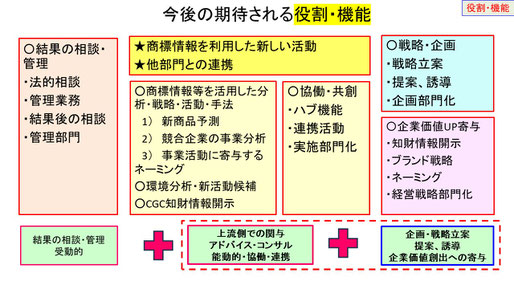

期待される役割・機能

以下は、「商標・ブランド部門」に期待される役割・機能の例です。

「商標・ブランド部門」においては、基本的な役割・機能である各種相談・管理業務・機能のほか、「商標ランドスケープ」活動等によるアドバイス・コンサル業務・機能、更には企画・戦略立案業務・機能等が求められるようになっていると感じています。

いずれにしましても、まずは「商標ランドスケープ」活動の実践・推進!が重要であると考えています。

弊所所長弁理士の乾利之は「商標ランドスケープ」の創出者・提唱者の一人であり、上述でご説明した新活動等、様々な視点で「商標ランドスケープ」を開発・推進しています。

また弊所では、「商標ランドスケープ」につき、セミナー・研修、短期・長期のコンサル業務等、様々な態様にて皆様の活動をご支援しています。

ご質問・ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

商標ランドスケープ IPランドスケープ 商標IPランドスケープ IP商標ランドスケープ 商標情報分析 商標分析 商標情報 ブランドランドスケープ ブランド分析 ブランド情報分析 商標調査分析 示唆的商標 暗示的商標 ネーミング ブランド再編 ブランド構造

コンサルティング&ソリューション

Consulting and Solutions

~新しい課題に対応~

第4次産業革命, AI・IoT, DX,

AI経営戦略,

業態変化対応,ブランド再構築,

IPL,知財情報分析,知財情報開示戦略

AI特許×企業価値UP

IPNJ国際特許事務所

IPNJ PATENT and TRADEMARK

ATTORNEYS OFFICE

コンサルティング&ソリューション

Consulting and Solutions

~新しい課題に対応~

第4次産業革命, AI・IoT, DX,

AI経営戦略,

業態変化対応,ブランド再構築,

IPL,知財情報分析,知財情報開示戦略

AI特許×企業価値UP

IPNJ国際特許事務所

IPNJ PATENT and TRADEMARK

ATTORNEYS OFFICE