商標の識別性(識別力) - IPNJ国際特許事務所

商標の識別性(識別力)

商標法は、商標の登録要件として「識別力」を有することを要求しています(商標法第3条1項各号)。

「識別力」有無は指定商品・役務との関係で変わりますので、指定商品・役務と一体で検討する必要があります。

「識別力」の有無について、例えば、識別力が弱い順に「一般名称的商標」「記述的商標」「暗示的商標(示唆的商標)」「恣意的商標」「独創的商標」とに分類して説明すると、「記述的商標」と「暗示的商標(示唆的商標)」との間に「識別力」有無の境界線が引かれることになります。

つまり、「記述的商標」(より下)は「識別力無し」とされ、「暗示的商標(示唆的商標)」(より上)は「識別力有り」とされます。

識別力:登録要件

商標法第3条において、識別力がない商標は登録されない旨が規定され、各号において「識別力が無い」商標の類型が規定されています。

1号 商品・役務の普通名称

2号 商品・役務の慣用商標

3号 商品・役務の産地・品質・効能・用途等の表示

4号 ありふれた氏・名称

5号 極めて簡単かつありふれた標章

6号 その他、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを

認識できないもの

上記類型においては、指定商品・役務との関係も非常に重要です。

普通名称

1号「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

いわゆる「商品・役務の普通名称」は、識別力を有しません。

「商品・役務」の類型としては、「一般的な名称」「俗称」「略称」があります。簡単な例としては、下記のようなものになります。

慣用商標

2号「その商品又は役務について慣用されている商標」

「慣用商標」とは、同業者間で使用された結果、識別力がなくなった商標等です。元々は識別力があったのに、同業者の使用を放置したので識別力が喪失したような商標です。「慣用商標」としては、例えば、下記のようなものがあります。

産地・品質・効能・用途等の表示(記述的)

3号「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

商品・役務の品質、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は識別力を有しません。本号は6号の規定とともに重要な規定です。

また、本号に関しては、特に指定商品・役務との関係が特に重要です。

イメージしやすいように例示すると、下記のようになります。

実例としては、例えば、下記のようなものが3号に該当するとされています。

ありふれた氏・名称

4号「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

」

◎原則として、同種のものが多数存在するもの、例えば、「50音別電話帳」等に多数を発見することができるものは本号に該当します。

◎ありふれた氏・名称に「工業」「製薬」「製菓」「商店」「商会」「屋」「家」「社」「株式会社」「有限会社」「Co.」「Co.,Ltd」等を結合したものも該当します。

例えば、「日本Co.」「東京商店」「パリ株式会社」等は、本号に該当し、識別力を有しないとされます。

極めて簡単かつありふれた標章

5号「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」

数字、文字数が少ないもの、簡単な図形等は、本号に該当する場合が多くなります。例えば、数字、ローマ字1字又は2字、仮名文字1字、一般に用いられる図形(例えば、一本の直線、波線、△、□、○等)です。

逆に、上記を回避すれば識別性が少しずつ生じるともいえます。以下に、本号に該当することを回避する工夫も例示します(下段の赤字部分)。

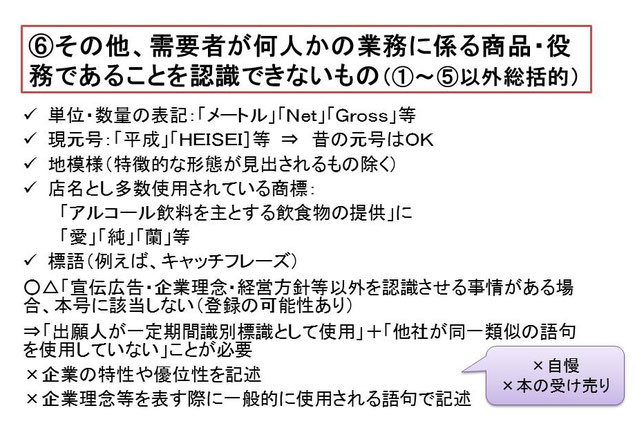

需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できないもの(①~⑤以外:総括的規定)

6号「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」

本号により、1号から5号に該当しない場合であっても、識別力を有しない商標は登録されません。

本号の類型としては、例えば、「単位・数量の表記」「現元号」「地模様」「店名として多数使用されている商標」「標語(キャッチフレーズ)」等です。以下に具体例をいくつか例示します。

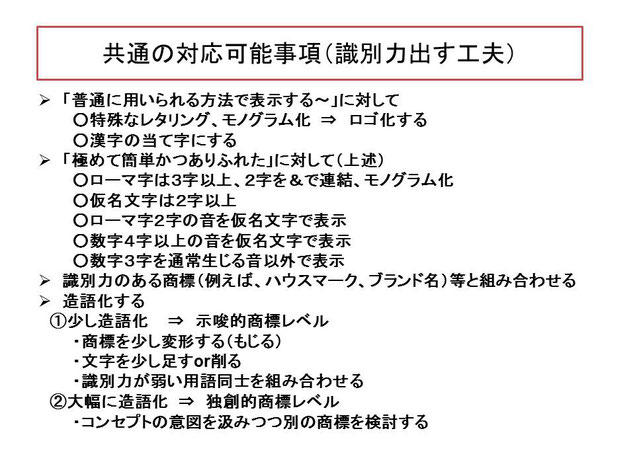

特別編:識別力を出す工夫

上記各号に該当する場合、商標は識別力が無いとされます。言い換えると、上述の規定等を参考にして商標の識別力を出す工夫をすることができます。

例えば、字数を増やす、ロゴ化する、識別力がある商標と組み合わせる、造語化する等です。以下に少し整理しておきます。

例外:第3条第2項

(原則)識別力なき商標は、使用しても信用が発生しないため、登録不可です。

(例外)第3条第2項

・使用した結果、識別力を獲得することがある(全国的に認識される必要あり)

・使用期間(宣伝広告のレベルによるが)7年程度が目安か(6年で不可の審決あり、8年でOK審決あり)、近年は短期間で全国的な識別力を獲得する例も多いと思われる

⇒登録される場合がある(実質同一態様に限定、書体変更も不可)

※相当の証拠が必要。日ごろから雑誌、新聞、ネットに掲載された記事等を収集・保管しておくことが必要。

実務上の検討点

★ネーミングの自由度は高いですので、会社名・ブランド名・商品名・サービス名を検討する段階で、識別力が強い商標にすることが無難です。

★ただし、商品・サービスの機能・用途等を示唆する商標は、需要者が商品・サービス内容を理解しやすいので、魅力的な商標ではあります。

★言い換えると、識別力を高くして独自のイメージを獲得することは模範的な戦略ですが、識別力を低く目にして「その言葉」自体が持つ意味合いを最大限に利用(示唆、連想)することも戦略の一つであります。(ご参考⇒企業活動において示唆的商標と独創的商標とではどちらが有益か?)

★いずれにしても、識別力について深く理解することは、商標実務、ブランド戦略等の立案・実施に大きく役立ちます。

コンサルティング&ソリューション

Consulting and Solutions

~新しい課題に対応~

第4次産業革命, AI・IoT, DX,

AI経営戦略,

業態変化対応,ブランド再構築,

IPL,知財情報分析,知財情報開示戦略

AI特許×企業価値UP

IPNJ国際特許事務所

IPNJ PATENT and TRADEMARK

ATTORNEYS OFFICE

コンサルティング&ソリューション

Consulting and Solutions

~新しい課題に対応~

第4次産業革命, AI・IoT, DX,

AI経営戦略,

業態変化対応,ブランド再構築,

IPL,知財情報分析,知財情報開示戦略

AI特許×企業価値UP

IPNJ国際特許事務所

IPNJ PATENT and TRADEMARK

ATTORNEYS OFFICE