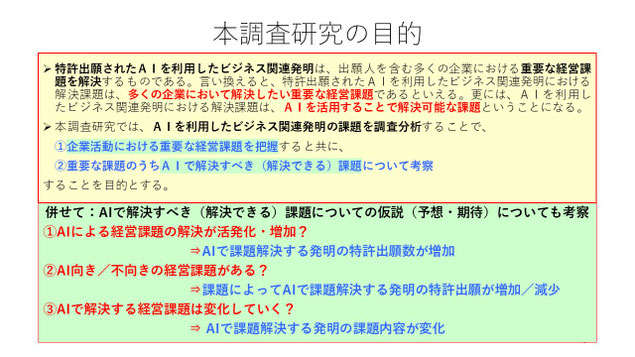

本調査研究では、AIを利用したビジネス関連発明の課題を調査分析することで、企業活動における重要な経営課題を把握すると共に、AIで解決すべき(解決できる)課題について考察することを目的とする。

背景および目的

近年、人工知能(Artificial Intelligence、以下「AI」)の研究・実装化が急速に進んでいる。AIは、第4次産業革命における重要な技術要素である。また、AIは、単に重要な技術要素であるだけでなく、Society 5.0 [1]における社会課題を解決する手段としても位置付けられている。

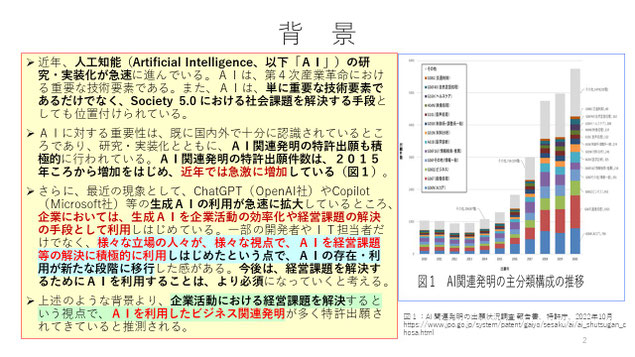

AIに対する重要性は、既に国内外で十分に認識されているところであり、研究・実装化とともに、AI関連発明の特許出願も積極的に行われている。AI関連発明の特許出願件数は、2015年ころから増加をはじめ、近年では急激に増加している(図)[2]。

さらに、最近の現象として、ChatGPT(OpenAI社)やCopilot(Microsoft社)等の生成AIの利用が急速に拡大しているところ、企業においては、生成AIを企業活動の効率化や経営課題の解決の手段として利用しはじめている。一部の開発者やIT担当者だけでなく、様々な立場の人々が、様々な視点で、AIを経営課題等の解決に積極的に利用しはじめたという点で、AIの存在・利用が新たな段階に移行した感がある。今後は、経営課題を解決するためにAIを利用することは、より必須になっていくと考える。

上述のような背景より、企業活動における経営課題を解決するという視点で、AIを利用したビジネス関連発明が多く特許出願されてきている。

ここで、特許出願されたAIを利用したビジネス関連発明は、出願人を含む多くの企業における重要な経営課題を解決するものである。言い換えると、特許出願されたAIを利用したビジネス関連発明における解決課題は、多くの企業において解決したい重要な経営課題であるといえる。更には、AIを利用したビジネス関連発明における解決課題は、AIを活用することで解決可能な課題ということになる。

上述より、本調査研究では、AIを利用したビジネス関連発明の課題を調査分析することで、

①企業活動における重要な経営課題を把握すると共に、

②AIで解決すべき(解決できる)課題について考察することを目的とする。

併せて、AIで解決すべき(解決できる)課題についての仮説(予想・期待)についても考察する。

仮説①AIによる経営課題の解決が活発化・増加?

⇒AIで課題解決する発明の特許出願数が増加

仮説②AI向き/不向きの経営課題がある?

⇒課題によってAIで課題解決する発明の特許出願が増加/減少

仮説③AIで解決する経営課題は変化していく?

⇒ AIで課題解決する発明の課題内容が変化

調査方法・対象

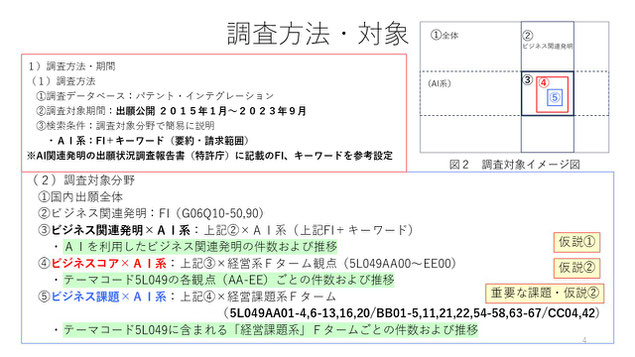

1)調査方法・期間

(1)調査方法

①調査データベース:パテント・インテグレーション

②調査対象期間:出願公開 2015年1月~2023年9月

③検索条件:調査対象分野で簡易に説明

・AI系:FI+キーワード(要約・請求範囲)

※AI関連発明の出願状況調査報告書(特許庁)[2]に記載のFI、キーワードを参考設定

(2)調査対象分野

①国内出願全体

②ビジネス関連発明:FI(G06Q10-50,90)

③ビジネス関連発明×AI系:上記②×AI系(上記FI+キーワード)

・AIを利用したビジネス関連発明の件数および推移

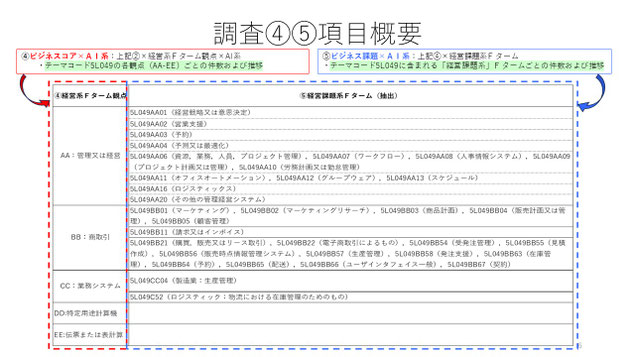

④ビジネスコア×AI系:上記③×経営系Fターム観点(5L049AA00~EE00)

・テーマコード5L049の各観点(AA-EE)ごとの件数および推移

⑤ビジネス課題×AI系:上記④×経営課題系Fターム(5L049AA01-4,6-13,16,20/BB01-5,11,21,22,54-58,63-67/CC04,42)

・テーマコード5L049に含まれる「経営課題系」Fタームごとの件数および推移

調査結果

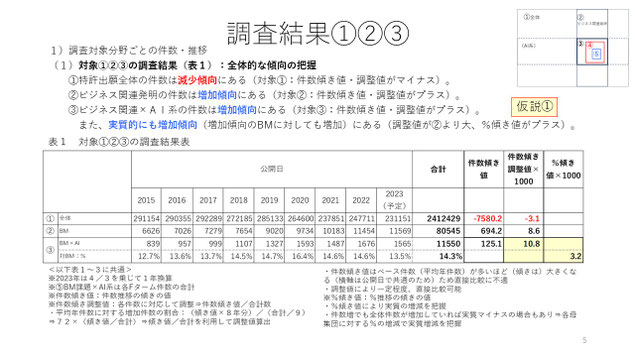

1)調査対象分野ごとの件数・推移

(1)対象①②③の調査結果(表1):全体的な傾向の把握

①特許出願全体の件数は減少傾向にある(対象①:件数傾き値・調整値がマイナス)。

②ビジネス関連発明の件数は増加傾向にある(対象②:件数傾き値・調整値がプラス)。

③ビジネス関連×AI系の件数は増加傾向にある(対象③:件数傾き値・調整値がプラス)。また、実質的にも増加傾向にある(%傾き値がプラス)。

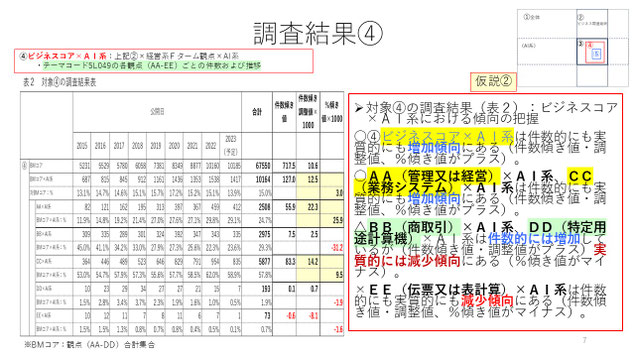

(2)対象④の調査結果:ビジネスコア×AI系における傾向の把握

・ビジネスコア×AI系は件数的にも実質的にも増加傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がプラス)。

○AA(管理又は経営)×AI系、CC(業務システム)×AI系は件数的にも実質的にも増加傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がプラス)。

△BB(商取引)×AI系、DD(特定用途計算機)×AI系は件数的には増加しているが(件数傾き値・調整値がプラス)実質的には減少傾向にある(%傾き値がマイナス)。

×EE(伝票又は表計算)×AI系は件数的にも実質的にも減少傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がマイナス)。

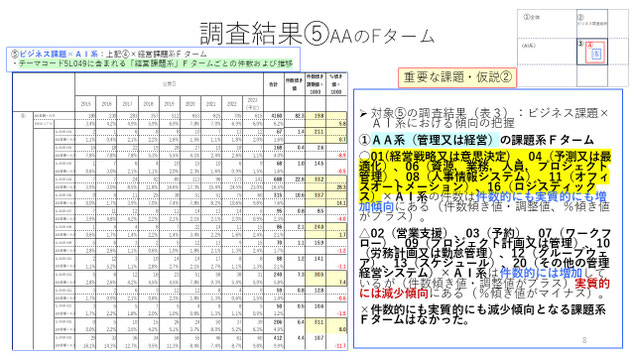

(3)対象⑤の調査結果(表3(一部抜粋)):ビジネス課題×AI系における傾向の把握

①AA系(管理又は経営)の課題系Fターム

○01(経営戦略又は意思決定) 、04(予測又は最適化)、06(資源,業務,人員,プロジェクト管理)、08(人事情報システム)、11(オフィスオートメーション)、16(ロジスティックス)×AI系の件数は件数的にも実質的にも増加傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がプラス)。

△02(営業支援)、03(予約)、07(ワークフロー)、09(プロジェクト計画又は管理)、10(労務計画又は勤怠管理)、12(グループウェア)、13(スケジュール)、20(その他の管理経営システム)×AI系は件数的には増加しているが(件数傾き値・調整値がプラス)実質的には減少傾向にある(%傾き値がマイナス)。

×件数的にも実質的にも減少傾向となる課題系Fタームはなかった。

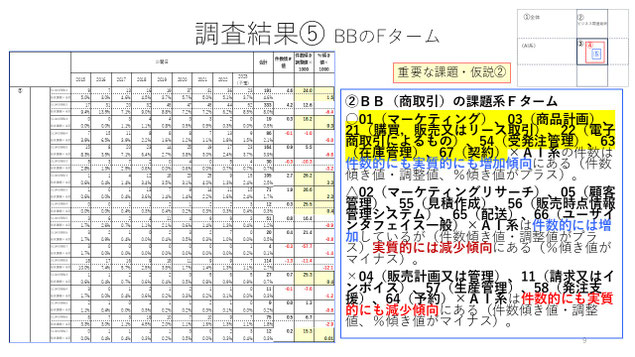

②BB(商取引)の課題系Fターム

○01(マーケティング)、03(商品計画)、21(購買,販売又はリース取引)、22(電子商取引によるもの)、54(受発注管理)、63(在庫管理)、67(契約)×AI系の件数は件数的にも実質的にも増加傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がプラス)。

△02(マーケティングリサーチ)、05(顧客管理)、55(見積作成)、56(販売時点情報管理システム)、65(配送)、66(ユーザインタフェイス一般)×AI系は件数的には増加しているが(件数傾き値・調整値がプラス)実質的には減少傾向にある(%傾き値がマイナス)。

×04(販売計画又は管理)、11(請求又はインボイス)、57(生産管理)、58(発注支援)、64(予約)×AI系は件数的にも実質的にも減少傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がマイナス)。

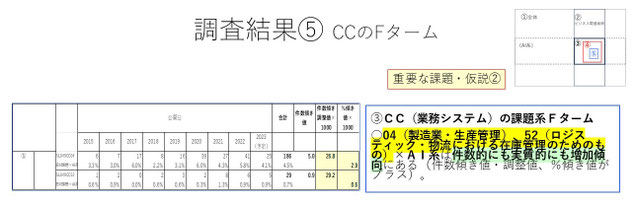

③CC(業務システム)の課題系Fターム

○04(製造業・生産管理)、52(ロジスティック・物流における在庫管理のためのもの)×AI系は件数的にも実質的にも増加傾向にある(件数傾き値・調整値、%傾き値がプラス)。

分析・考察

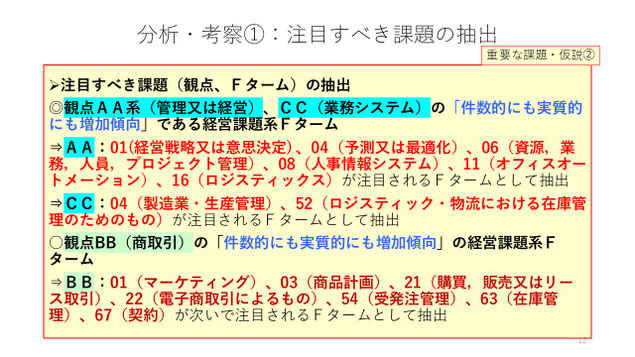

(1)注目すべき分類(Fターム)の抽出

◎まず「件数的にも実質的にも増加傾向」のFタームのうち、観点AA系(管理又は経営)、CC(業務システム)の経営課題系Fタームが注目すべきFターム

⇒AA:01(経営戦略又は意思決定) 、04(予測又は最適化)、06(資源,業務,人員,プロジェクト管理)、08(人事情報システム)、11(オフィスオートメーション)、16(ロジスティックス)が注目されるFタームとして抽出される。

⇒CC:04(製造業・生産管理)、52(ロジスティック・物流における在庫管理のためのもの)が注目されるFタームとして抽出される。

○次いで、上記以外の「件数的にも実質的にも増加傾向」のFターム

⇒BB:01(マーケティング)、03(商品計画)、21(購買,販売又はリース取引)、22(電子商取引によるもの)、54(受発注管理)、63(在庫管理)、67(契約)が次いで注目されるFタームとして抽出される。

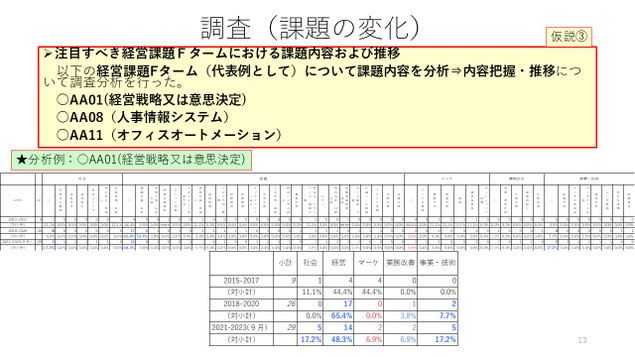

(2)注目すべき経営課題Fタームにおける課題内容および推移(一部紹介)

以下の経営課題Fターム(代表例として)について課題内容を分析⇒内容把握・推移について調査分析を行った。

○AA01(経営戦略又は意思決定)

○AA08(人事情報システム)

○AA11(オフィスオートメーション

<分析結果:注目すべき経営課題Fタームにおける課題内容および推移>

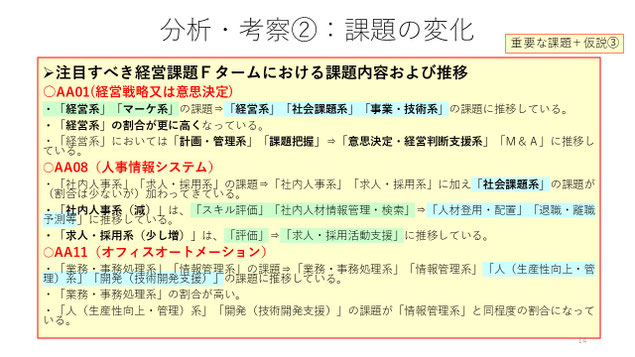

○AA01(経営戦略又は意思決定)

・「経営系」「マーケ系」の課題⇒「経営系」「社会課題系」「事業・技術系」の課題に推移している。

・「経営系」の割合が更に高くなっている。

・「経営系」においては「計画・管理系」「課題把握」⇒「意思決定・経営判断支援系」「M&A」に推移している。

○AA08(人事情報システム)

・「社内人事系」「求人・採用系」の課題⇒「社内人事系」「求人・採用系」に加え「社会課題系」の課題が(割合は少ないが)加わってきている。

・「社内人事系(減)」は、「スキル評価」「社内人材情報管理・検索」⇒「人材登用・配置」「退職・離職予測等」に推移している。

・「求人・採用系(少し増)」は、「評価」⇒「求人・採用活動支援」に推移している。

○AA11(オフィスオートメーション)

・「業務・事務処理系」「情報管理系」の課題⇒「業務・事務処理系」「情報管理系」「人(生産性向上・管理)系」「開発(技術開発支援)」の課題に推移している。

・「業務・事務処理系」の割合が高い。

・「人(生産性向上・管理)系」「開発(技術開発支援)」の課題が「情報管理系」と同程度の割合になっている。

まとめ・今後の課題

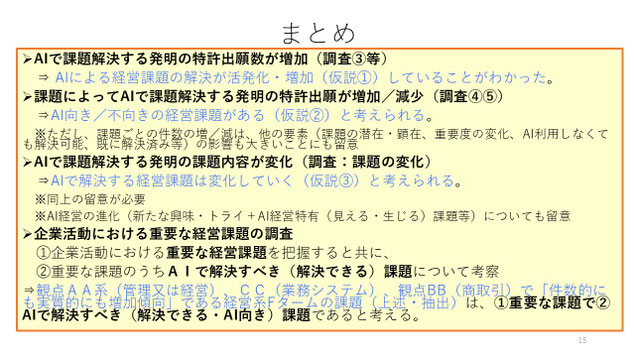

1)まとめ(分析結果・考察・仮説対応)

○AIで課題解決する発明の特許出願数が増加(調査③等)

⇒ AIによる経営課題の解決が活発化・増加(仮説①)していることがわかった。

○課題によってAIで課題解決する発明の特許出願が増加/減少(調査④⑤)

⇒AI向き/不向きの経営課題がある(仮説②)と考えられる。

※ただし、課題ごとの件数の増/減は、他の要素(課題の潜在・顕在、重要度の変化、AI利用しなくても解決可能、既に解決済み等)の影響も大きいことにも留意

○AIで課題解決する発明の課題内容が変化(調査:課題の変化)

⇒AIで解決する経営課題は変化していく(仮説③)と考えられる。

※同上の留意が必要

※AI経営の進化(新たな興味・トライ+AI経営特有(見える・生じる)課題等)についても留意

○企業活動における重要な経営課題の調査

①企業活動における重要な経営課題を把握すると共に、

②重要な課題のうちAIで解決すべき(解決できる)課題について考察

⇒観点AA系(管理又は経営)、CC(業務システム)、観点BB(商取引)で「件数的にも実質的にも増加傾向」である経営系Fタームの課題(上述・抽出)は、①重要な課題で②AIで解決すべき(解決できる・AI向き)課題であると考える。

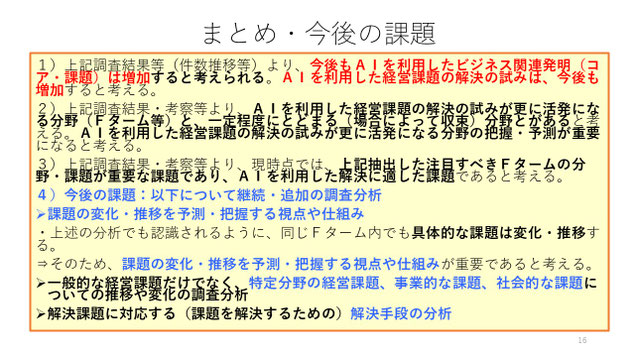

2)まとめ・今後の課題

1)上記調査結果等(件数推移等)より、今後もAIを利用したビジネス関連発明(コア・課題)は増加すると考えられる。AIを利用した経営課題の解決の試みは、今後も増加すると考える。

2)上記調査結果・考察等より、AIを利用した経営課題の解決の試みが更に活発になる分野(Fターム等)と、一定程度にとどまる(場合によって収束)分野とがあると考える。AIを利用した経営課題の解決の試みが更に活発になる分野の把握・予測が重要になると考える。

3)上記調査結果・考察等より、現時点では、上記抽出した注目すべきFタームの分野・課題が重要な課題であり、AIを利用した解決に適した課題であると考える。

4)今後の課題:以下について継続・追加の調査分析

○課題の変化・推移を予測・把握する視点や仕組み

・上述の分析でも認識されるように、同じFターム内でも具体的な課題は変化・推移する。

⇒そのため、課題の変化・推移を予測・把握する視点や仕組みが重要であると考える。

・一般的な経営課題だけでなく、特定分野の経営課題、事業的な課題、社会的な課題についての推移や変化の調査分析が重要

・解決課題に対応する(課題を解決するための)解決手段の分析が重要

<参考文献>

[1] 総務省, “第1章 第 4 次産業革命がもたらす世界的な潮流,” 第4次産業革命における産業構造分析とIoT・AI等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究, p. 6, 2017.

[2] 特許庁, “AI関連発明の出願状況調査報告書,”2022. [オンライン]. Available: https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf [アクセス日: 10 10 2023].

AI経営、AI特許、AI発明、ビジネス特許、AIシステム、AI経営システム、AIビジネス、経営課題

コンサルティング&ソリューション

Consulting and Solutions

~新しい課題に対応~

第4次産業革命, AI・IoT, DX,

AI経営戦略,

業態変化対応,ブランド再構築,

IPL,知財情報分析,知財情報開示戦略

AI特許×企業価値UP

IPNJ国際特許事務所

IPNJ PATENT and TRADEMARK

ATTORNEYS OFFICE

コンサルティング&ソリューション

Consulting and Solutions

~新しい課題に対応~

第4次産業革命, AI・IoT, DX,

AI経営戦略,

業態変化対応,ブランド再構築,

IPL,知財情報分析,知財情報開示戦略

AI特許×企業価値UP

IPNJ国際特許事務所

IPNJ PATENT and TRADEMARK

ATTORNEYS OFFICE